Basta ya de artículos épicos y recopilaciones de experiencias heroicas. A veces, en el mar, cunde la desesperación y el desánimo insondable. El que no lo ha experimentado miente o no ha navegado lo suficiente.Texto e ilustración de Isidro Martí

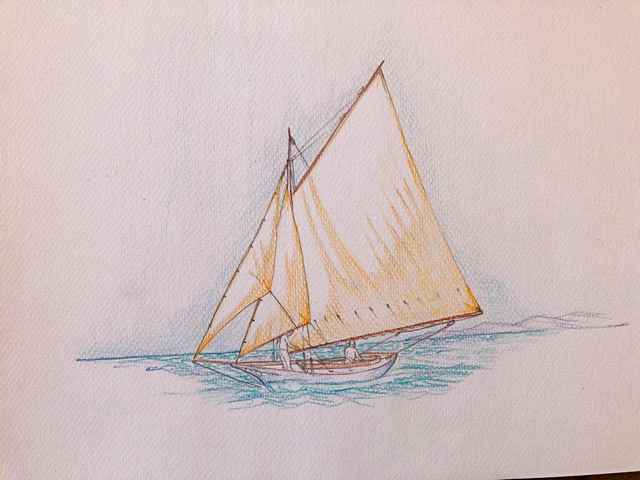

La imagen más bonita de un velero es desde lejos, navegando en el océano, con las velas desplegadas, trazando una alegre estela tras de sí, mientras apenas se atisba su tripulación, que siempre suponemos feliz, disfrutando del momento, mirando de cara al viento, envuelta en sonidos agradables y en grata compañía. La pintura histórica se ha hecho eco de este icono. Existen todos los cuadros sobre veleros, fotografías, ilustraciones, grabados. La imagen de un barco es la de un sueño, una aventura, el viaje, la amistad, el compañerismo.

Cuando las cosas se aprecian desde dentro se ven diferentes. Las primeras veces uno se marea, hay que mantener el equilibrio continuamente, entrar en el interior es un pasaporte seguro para sufrir el mal de mar. Cocinar se puede convertir en una labor titánica, incluso con no demasiado mal tiempo. No hablemos ya en hacer las necesidades básicas con escora, pantocazos y bandazos. Es difícil que el interior de un barco no huela a humedad, a espacio cerrado. Desde que tenemos velas enrollables en proa la cosa ha mejorado, pero no quiero hablarles cuando izábamos y arriábamos los foques y génovas. El trapo solía entra por la escotilla de proa, y no era raro que bajaran cargadas de agua, cuando no era una ola que barría la cubierta la que dejaba el camarote de proa más mojado que las cataratas del Niágara.

Cierto, con el tiempo se supera el mareo y uno se amarina, tripulación y barco están a son de mar. Se empieza a disfrutar de las condiciones de navegación, aunque el balandro salte alegremente entre ola y ola. Se cocinan cosas sencillas. El interior del barco se ventila frecuentemente y los camarotes permanecen secos. Además, qué demonios, la verdad es que navegamos sobre todo en verano, y un roción y un poco de movimiento mantienen a la tripulación en forma. Pero cuanto más se navega, empiezan a pasar más cosas.

Un sencillo cambio de rotor en el sistema de refrigeración del motor, un filtro atascado de gasóleo, nos obligan a meter la cabeza en la sala de máquinas y realizar un apaño que, en condiciones normales es coser y cantar, pero con cabezadas, escora, humedad, y ese agradable perfume marca Diesel, convierten la operación en una agonía, con vomitada incluida en el plan del barco.

Esa imagen idílica del velero perdiéndose en el horizonte se nos transforma en una pesadilla. Pero recalamos en puerto, nos sentimos satisfechos de la ruta realizada, de las vicisitudes superadas. Y tras descansar unos días en casa, volvemos a tener ganas de navegar. El cerebro es un maldito tramposo que nos desdibuja los malos momentos, magnificando los buenos, e incluso transformado las maldiciones, el mareo, el golpe de calor, en algo, mítico, casi heroico. Somos así de burros.

Travesía.

Entonces es cuando, envalentonados y seguros de nosotros mismos, decidimos emprender una larga travesía. Soñamos con singladuras tranquilas, casi monótonas, disfrutando de atardeceres cinematográficos y amaneceres de novela de Salgari, Jack London, El lobo de mar, Los tigres de Mompracem y todo eso.

Las guardias nocturnas se hacen eternas, las tensiones con otros tripulantes afloran. La higiene en un barco es complicada, a los olores de velas y humedad se suman los corporales. La ropa limpia y seca es un lujo escaso. Se pasa frío por la noche. O un calor tropical que los toldos, sombreros y cremas solares no consiguen apaciguar. A veces la pesadilla se desata en un fondeo, con anclas garreando, barcos que se nos vienen encima, gritos y maniobras desesperadas.

Otra noche en blanco.

Entonces se llega a puerto. Y se saborea la cerveza helada en una terraza donde deambulan personajes atractivos, y nos sentimos de nuevo los reyes del mundo. Lo hemos hecho. Somos especiales, diferentes, hemos llegado navegando, contra viento y marea, como Dios manda, superando dificultades que explicaremos a nuestros colegas cuando volvamos.

Regata Oceánica

No nos parece suficiente. Ahora queremos competir, llegar los primeros, batirnos contra leyendas de la vela. Etapas de más de treinta días, maniobras extenuantes, sueño deficitario, vivir mojado días y días. Y esto si todo va bien. Si hay un accidente o avería grave no quiero ni contarles. Campañas de nueve meses.

A las tres de la madrugada, en una noche cerrada y sabiendo que te espera una guardia endemoniada en cubierta, mientras te pones los calcetines mojados, los pantalones térmicos mojados, el polar mojado, para cubrirlo todo con el traje de aguas helado, es cuando te haces la pregunta: ¿Qué hago yo aquí? Nadie me ha obligado a embarcarme. No me raptaron en una taberna, borracho e inconsciente para despertarme a 15 millas del puerto. Me embarqué porque quise, esforzándome para ser parte de la historia. Algunos incluso juran y reniegan en voz alta: ¡nunca más! No vuelvo a embarcarme en la vida, hay que estar rematadamente loco para repetir esta tortura.

Epílogo

Durante la última etapa de la regata de la Whitbread de 85, cuando la organización solicitó por radio a todos los barcos y tripulantes que tuvieran la amabilidad de dejar sus datos tras amarrar en Gosport, en aras de facilitar contactos para la siguiente edición, un Peter Blake sorprendido y sincero replicó, antes de que nadie tuviera opción: “En este barco no hay absolutamente nadie que piense en participar en la siguiente edición de la regata vuelta al mundo”. Hay que decirlo, al menos una vez y públicamente, en voz alta. El que no lo ha dicho es que no ha navegado lo suficiente, o miente.

Blake ganó la siguiente edición de la Whitbread en el Steinlager. Y el que abajo firma sueña con volver a planear en el Indico Sur. Porque estamos locos, pero ¿saben qué les digo?: que en tierra lo están más…